In der letzten Woche endete der 36. Deutsche Krebskongress (DKK) in Berlin. In diesem Jahr Stand der Krebskongress unter dem Motto: Fortschritt gemeinsam gestalten. 12.500 Menschen aus Wissenschaft, Medizin, Gesundheitswesen, Politik und Pflege kamen miteinander ins Gespräch– für eine noch bessere Versorgung der Krebspatienten und -patientinnen, für mehr Krebsprävention und für mehr Zusammenarbeit in der Forschung. Die Teilnehmenden diskutierten in mehr als 300 Sitzungen, wie die Zukunft in der Onkologie gemeinsam interdisziplinär und multiprofessionell gestaltet werden könnte.

Deutscher Krebskongress – interdisziplinär, multiprofessionell, verbindend

Der alle 2 Jahre stattfindende Deutsche Krebskongress(DKK) ist schon lange eine Plattform für den interdisziplinären, multiprofessionellen sowie sektorübergreifenden Austausch von Experten und Expertinnen verschiedener wissenschaftlicher und medizinischer Fachrichtungen, sowie der onkologischen Pflegekräfte, Vertretern der Industrie und der Patientenverbände. Gemeinsam möchten all diese Menschen das Leben für Krebskranke verlängern und deren Lebenqualität verbessern. Auch Prävention und Früherkennung standen auf dem Programm. Keine Berührungsängste gibt es in der Onkologie zudem in Bezug auf den Einsatz von KI (künstlicher Intelligenz), sowie der Weiterentwicklungen bei Robotik gestützten Operationsmethoden. All das ist schon heute möglich und verbessert die Chancen für Krebspatienten und -patientinnen erheblich.

Und all das funktioniert nur gemeinsam in einer konzertierten Aktion. Durch den demographischen Wandel wächst die Zahl der ambulant gepflegten Menschen, z. B. wurden in Berlin seit 2019 rund 38.500 ambulant betreute Menschen erfasst. Das sind nicht immer Krebskranke, aber diese befinden sich auch darunter. Damit die Betreuung als konzertierte Aktion funktioniert, ist der lückenlose und sichere Informationsaustausch zwischen allen in die Betreuung und Behandlung involvierten Personen wichtig. Dazu gibt es verschiedenste Ansätze telemedizinisch unterstützte transsektorale Kooperationsnetzwerke zu schaffen und so mit modernen Mitteln die Pflege zu optimieren – gemeinsam.

Krebs ist nicht gleich Krebs- die kleinen Unterschiede

GEMEINSAM ist dabei ein interessantes Stichwort – sicher ist beim DKK damit vor allem die interdiszplinäre und interprofessionelle sowie sektorübergreifende, vernetzte Zusammenarbeit in der Onkologie gemeint. Doch Fortschritt „GEMEINSAM“ zu gestalten, heißt derzeit auch individueller, auf jeden Tumor und seine Charakteristika zugeschnitten zu forschen und zu therapieren. Neben den Tumorcharakteristika gibt es weitere Punkte, die Fortschritt und Forschung immer mehr bewegen. Geschlechtersensible Onkologie ist dabei ein Thema, das sich den kleinen und großen Unterschieden verschiedener Geschlechter widmet, denn nicht nur jeder Tumor hat seinen speziellen Fußabdruck. Es gibt noch weitere Unterschiede zwischen Menschen.

Zu dem Thema „Gender-Unterschiede bei Krebserkrankungen“ gab es am 21. Februar auf dem DKK eine Plenarsitzung. Dort berichtete Frau Dr. Heinrich, Ärztin in Weiterbildung am LMU Klinikum München, z.B. was geschlechtersensible Onkologie beim Thema Immunoonkologie bedeutet (Interview mit Dr. Heinrich: https://www.deutscher-krebskongress.de/interview-gendermedizin-in-der-onkologie.html). Viele Erkenntnisse über Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Patienten existierten bereits, haben aber oft wenig Einfluss auf die tägliche Routine. Das sollte sich ändern.

Die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen beeinflussen unter anderem die Entstehung von Erkrankungen oder die Verstoffwechselung von Medikamenten. Ein Beispiel ist das höhere Risiko für schwergradige Nebenwirkungen unter verschiedenen Tumortherapien (sowohl Tyrosinkinase-, Immun- als auch Chemotherapie) bei Patientinnen, was laut Dr. Heinrich, in verschiedenen retrospektiven Analysen gezeigt wurde.

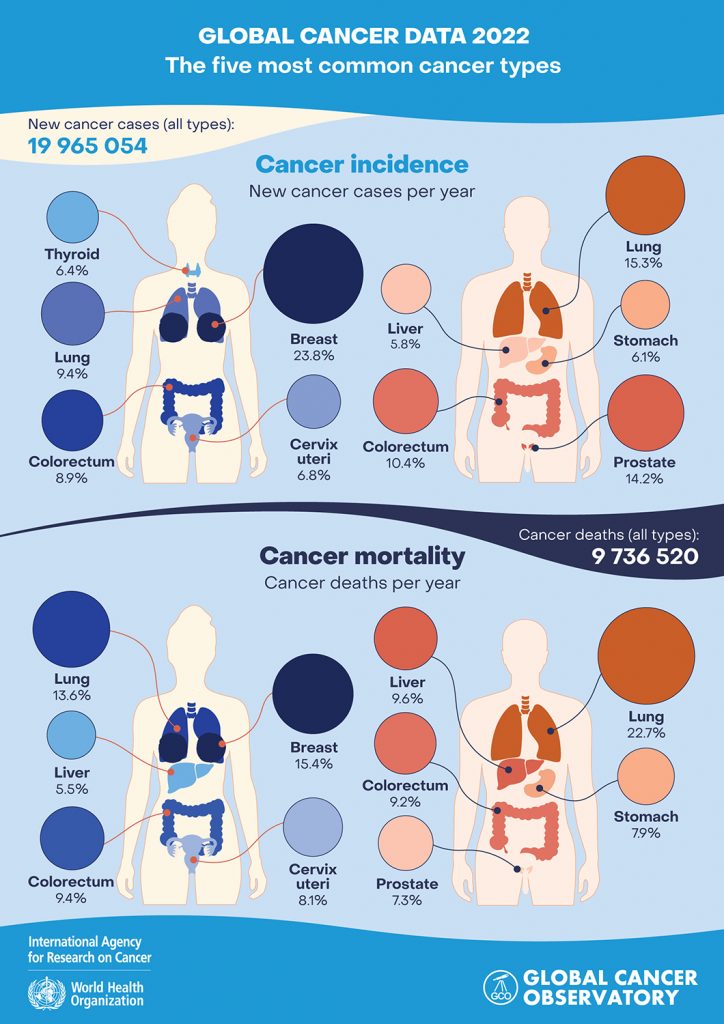

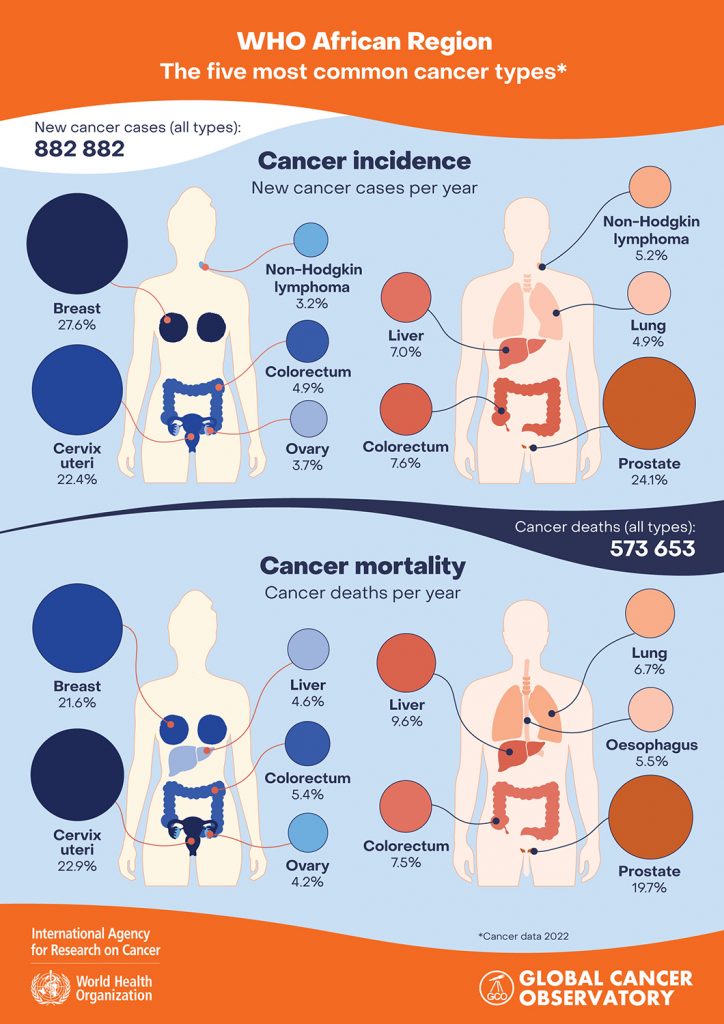

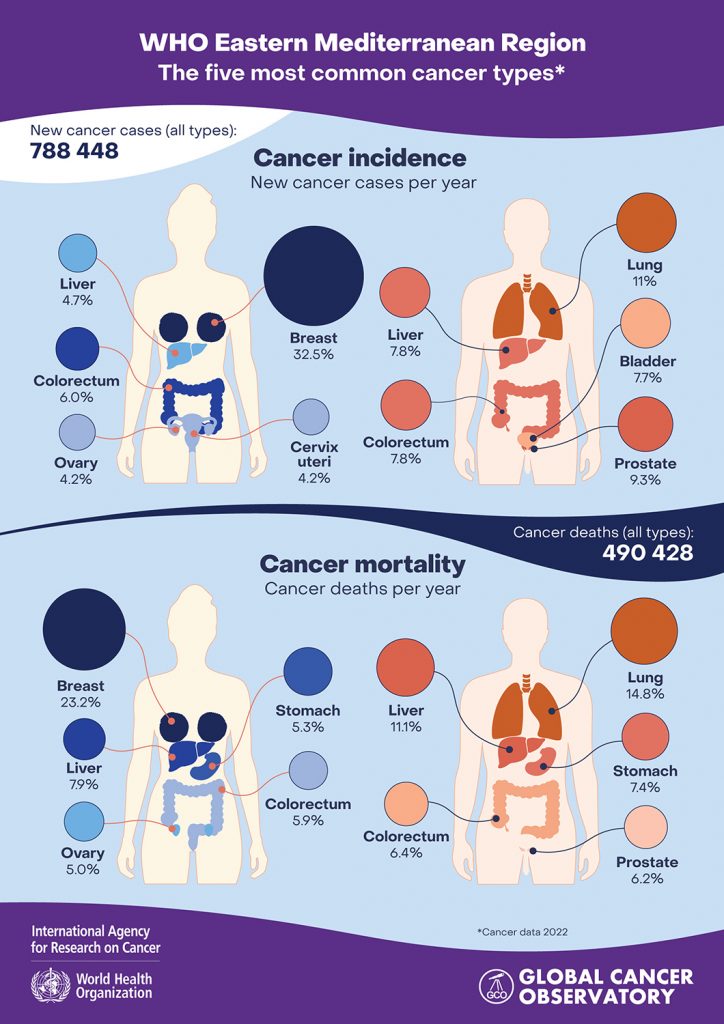

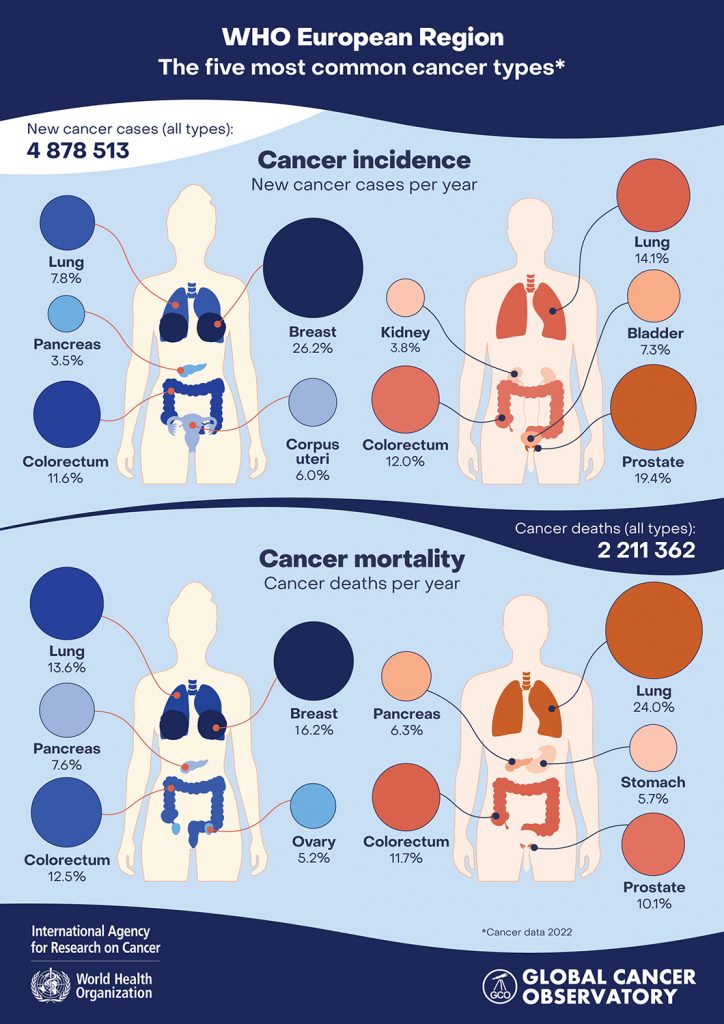

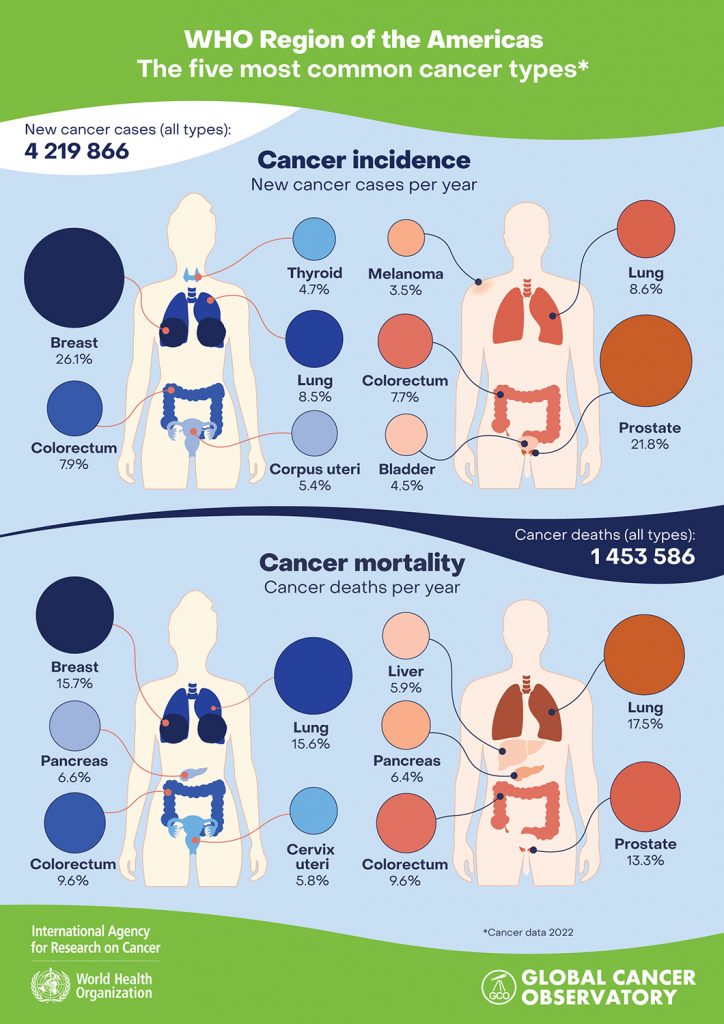

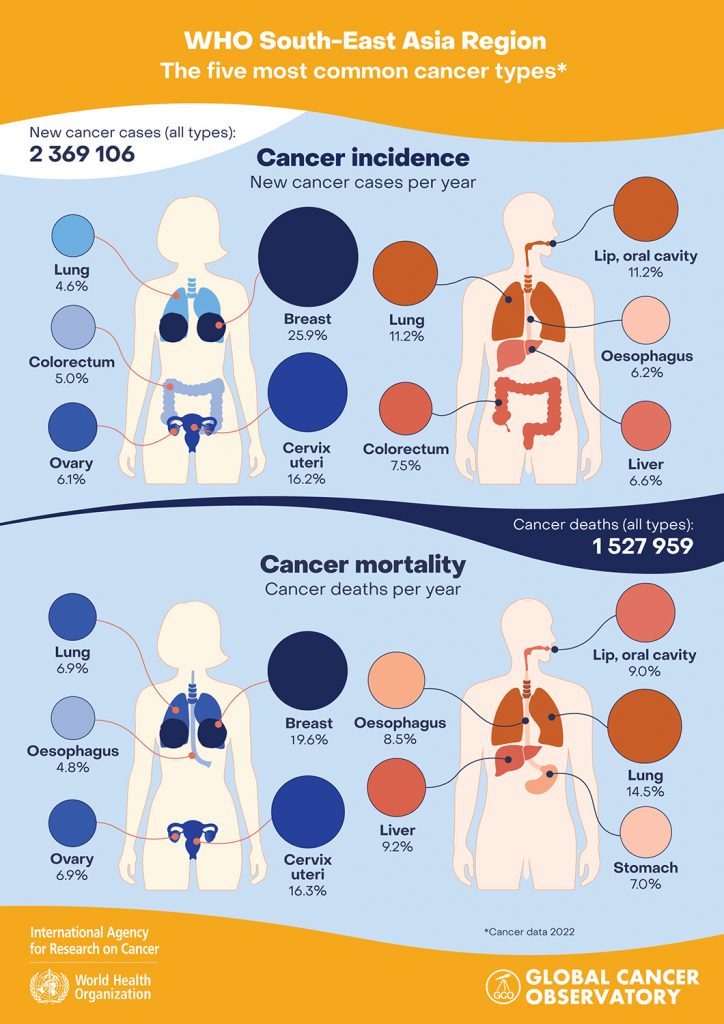

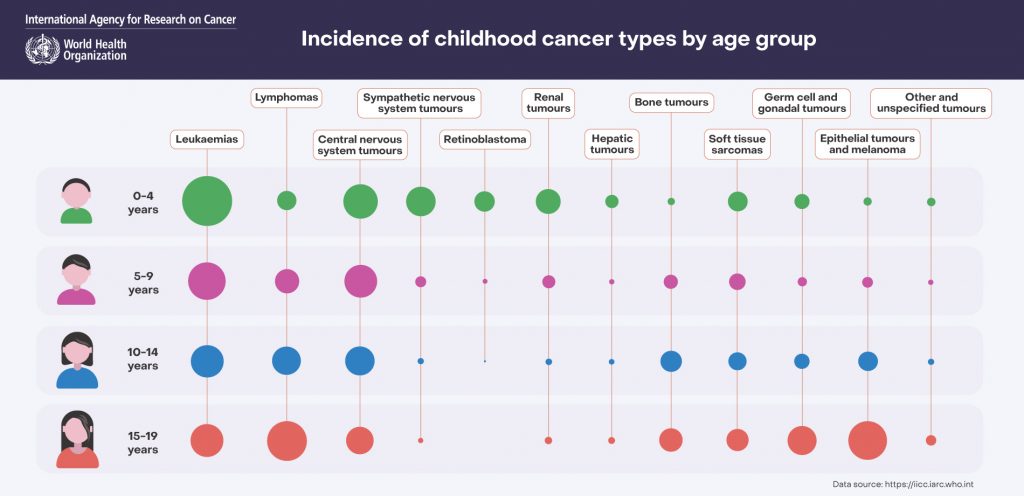

Nicht nur weibliche und männliche Patienten unterscheiden sich bzgl. Stoffwechsel, häufigsten Krebserkrankungen, Medikamentenwirkung, -nebenwirkung und -abbau teilweise erheblich, sondern auch Menschen verschiedener Stoffwechseltypen, aus Ländern mit speziellen Ernährungs- oder Lebensgewohnheiten etc. So tritt der Leberkrebs in Asien und Afrika mehr als doppelt so oft auf wie in Europa, vermutlich weil dort Virusinfektionen wie Hepatitis B viel häufiger sind, die den Leberkrebs auslösen können. In Europa leiden dafür immer mehr Menschen an Lebererkrankungen wie der Fettleber, deren gestörte Leberzellen ebenfalls zu Leberkrebs entarten könnten. Exemplarisch füge ich hier einmal einige Abbildungen der International Agency for Research on Cancer der Weltgesundheitsorganisation bei. Daraus ist gut zu erkennen – wie unterschiedlich Krebsarten in Abhängigkeit von geographischen Lage verteilt sind und wie stark auch die Mortalität der einzelnen Tumortypen in unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlich ausgeprägten Versorgungssituationen voneinander abweichen kann. Quelle: https://www.iarc.who.int/infographics/global-cancer-burden-growing-amidst-mounting-need-for-services/

Fortschritt gemeinsam- Transparenz und Kooperation- Wissenschaftsmonopole vermeiden

Angesichts der o.g. Daten wird deutlich, dass Forschung nicht nur auf bestimmte Regionen begrenzt sein sollte, sondern international bleiben muss. Erkenntnisse und Erfahrungen sollten in alle Richtungen teilbar und austauschbar sein. Daran hapert es noch – vor allem der ehemalige eiserne Vorhang ist noch nicht durchlässig genug. Bisher bedeutete GEMEINSAM in der Forschung vor allem Forschung mit Unternehmen und Forschenden aus der westlichen Hemisphäre. Wenig an Wissen und Forschung dringt aus Ländern des ehemaligen Ostblocks insbes. Russland bis zu uns vor (und das nicht erst seit dem Ukraine-Krieg).

Da die Wissenschaftswelt vor allem von englischsprachigen Publikationen geprägt ist, bleibt die Wissenschaft hinter dem ehemaligen eisernen Vorhang und anderen Ländern unter sich. Liegt es an der Sprachbarriere oder an mangelndem Fortschritt? Wie werden Krebspatienten und -patientinnen dort behandelt? Welche Infrastruktur zur Patientenversorgung ist dort vorhanden? Welche Unternehmen, ökonomischen Gegebenheiten und Forschungsergebnisse prägen dort die Therapie? Neben vor allem europäischen und US-amerikanischen Unternehmen sind nur wenige asiatische Unternehmen in der Industrieausstellung zu finden. In diesem Jahr tauchte nun erstmals auch ein chinesisches Unternehmen in der Industrieausstellung auf. Zufall? Keinesfalls.

Wie das Max-Planck-Institut (https://www.mpg.de/17091299/mpiwg-berlin_jb_2020) bereits 2020 schrieb und in den einschlägigen Wissenschaftszeitungen mehr und mehr sichtbar wird, holen die Chinesen systematisch auf. Die Volksrepublik China ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem wichtigen Akteur im Wissenschaftssystem geworden. „Das Land produziert inzwischen die meisten Fachartikel und investiert massiv in Forschung im In- und Ausland.“ Schreibt das Max-Planck-Institut und weiter: „Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren mit zunehmender Vehemenz ihren Anspruch formuliert, China bis 2050 zur weltweit führenden Wissenschaftsmacht zu machen und fordert mittelfristig eine massive Steigerung genuin „chinesischer“ Beiträge zum globalen Wissenschaftssystem.“

Nach den Smartphones, den PV-Anlagen, den E-Autos und Temur: rollt nun eine chinesische Wissenschaftswelle auf uns zu. Ist das gut? Solange GEMEINSAM der Fortschritt gestaltet wird und die Unterschiede der Menschen in der medizinischen Forschung eine Rolle spielen (d.h. dann aber auch nicht nur Asiaten in den Studien, Kooperation statt Konkurrenz, GEMEINSAM versus EINSAM) – solange kann das gut sein. Um jedoch GEMEINSAM den Fortschritt zu gestalten, benötigen wir immer VIELFALT, in den Studienpopulationen und innerhalb der Forschenden und Publizierenden. Damit wir möglichst vielfältig den Fortschritt gestalten können, sollten wir uns zukünftig auch um mehr Transparenz bzgl. der Forschung in nicht-englischsprachigen Ländern bemühen.

Das heißt auch, dass sich die Forschungsgemeinde einmal Fragen muss, wie Erkenntnisse aus nicht – englischsprachigen Ländern ausreichend gewürdigt und sichtbar werden können, wie politische Grenzen in der Forschung überschritten werden können – zum Wohle aller Patienten und Patientinnen in ihrer natürlichen Vielfalt. Derzeit ist die Forschung und Entwicklung vor allem von westlichen Unternehmen, westlichen Forschungsgruppen geprägt. Im Industrieforum sieht man ebenfalls nur Firmen aus Europa, den USA oder aus Japan in der Onkologie. Es fehlt mehr Transparenz zu nicht-englischsprachigen Publikationen und Erkenntnissen. In diesem Jahr haben die Chinesen einen ersten Schritt ins Rampenlicht gewagt. Wohin das führen wird ist noch offen. Ziel sollte jedoch keine Wissenschaftsmacht sein, sondern Vielfalt, Transparenz und Austausch über alle Grenzen hinweg. Ein wachsamer Blick ist wichtig.

Recent Comments